In der Interview-Reihe „Affective societies, affected scientists!“ beantworten Wissenschaftler*innen auf Stippvisite oder mit längerem Aufenthalt im Sonderforschungsbereich „Affective Societies“ Fragen zur Affektivität und Emotionalität in Wissenschaft und Gegenwart. Heute stellen wir den Theaterwissenschaftler Prof. Dr. Christopher Balme von der Ludwig-Maximilians-Universität München vor. 1. Welche Forschungsfrage bewegt Sie aktuell? Worin besteht ihre gesellschaftliche Bedeutung? Vielleicht nicht … weiterlesen

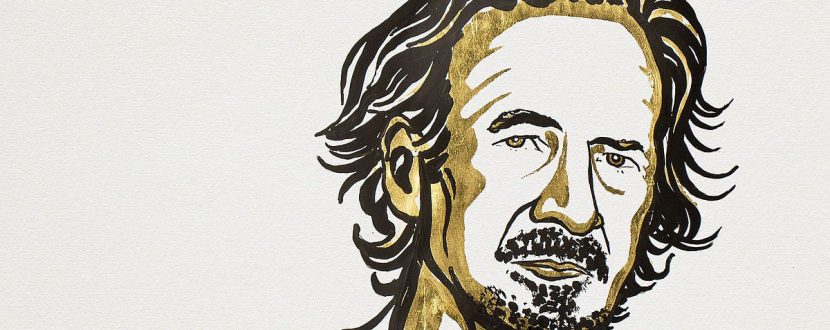

Affective societies, affected scientists! 5 Fragen an Christopher Balme

ältere Posts

ältere Posts