Welche Beziehungen, welche Lieben und welche Intimitäten werden in literarischen Texten in den Mittelpunkt gerückt, welche bewohnen die Fußnoten? Diesen Fragen sind wir gemeinsam mit der Schriftstellerin Stefanie de Velasco in einer kurzen queer*feministischen Schreibpraxis nachgegangen. Ausgehend von klassischen Begriffen aus der tradierten Liebessemantik, in denen oftmals Naturphänomene und intensive romantische Gefühle miteinander verknüpft werden („Flamme”, „Frosch”, „Sonnenuntergang”, „Apfel”, „Taube”), haben wir ergründet was passiert, wenn wir diese Begriffe rekontextualisieren, mit Erwartungen spielen und andere Formen der Liebe erschreiben. Dabei haben wir uns von den Konzepten der „speculative fabulation“ bei Donna Haraway und der „critical fabulation“ bei Saidiya Hartmans leiten lassen. Für diese Autorinnen stehen fabulierendes Schreiben und Forschen in keinem Widerspruch, sondern wirken gemeinsam darauf hin, hegemonial festgefahrene Wissensformen zu unterwandern. Herausgekommen sind in unserer kurzen Schreibpraxis surreale, komische und melancholische Texte, die vom Essen, Schwimmen, Kerzenauslöschen, Fliegen, Zugfahren und Blühen erzählen und die Liebe und Begehren aus unerwarteten Perspektiven beschreiben. Drei dieser Texte werden hier vorgestellt.

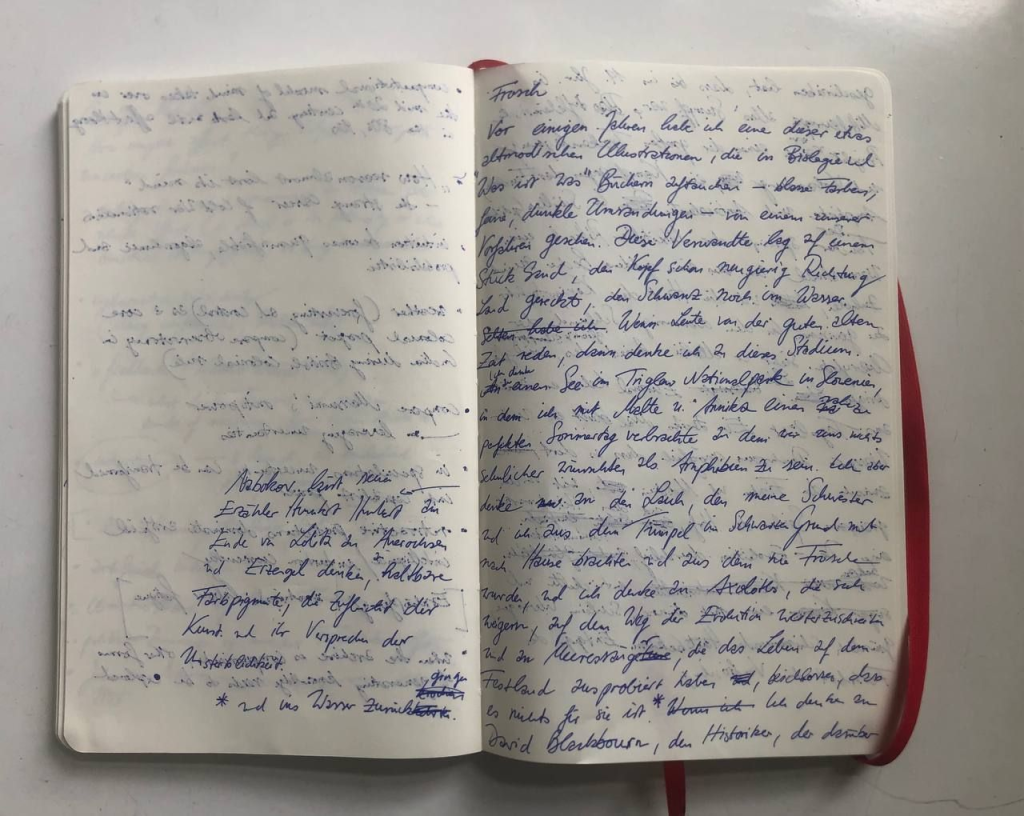

Vor einigen Jahren habe ich eine dieser etwas altmodischen Illustrationen, die in Biologie- und Was-ist-was-Büchern auftauchen – blasse Farben, feine, dunkle Umrandungen – von einem unserer Vorfahren gesehen. Diese Verwandte lag auf einem Stück Sand, den Kopf schon neugierig Richtung Land gereckt, den Schwanz noch im Wasser. Wenn Leute von der guten alten Zeit reden, dann denke ich an dieses Stadium.

Ich denke an einen See im Triglav Nationalpark in Slowenien, in dem ich mit Malte und Annika einen nahezu perfekten Sommertag verbrachte, an dem wir uns nichts sehnlicher wünschten als Amphibien zu sein. Nabokov lässt seinen Erzähler Humbert Humbert am Ende von Lolita an Auerochsen und Erzengel denken, an haltbare Farbpigmente, die Zuflucht der Kunst und ihr Versprechen der Unsterblichkeit. Ich aber denke an den Laich, den meine Schwester und ich aus einem Tümpel im Schwarzen Grund mit nach Hause brachten und aus dem nie Frösche wurden. Ich denke an Axolotls, die sich weigern, auf dem Weg der Evolution weiterzuschreiten und an Meeressäuger, die das Leben auf dem Festland ausprobiert haben, beschlossen, dass es nichts für sie sei und ins Wasser zurückgingen.

Ich denke an David Blackbourn, den Historiker, der darüber geschrieben hat, dass bis ins 19. Jahrhundert in Mitteleuropa alles Sumpf war. Das aufklärerische Projekt ist auch eines der großen Trockenlegung und Verlandung, ein Kampf gegen das Feuchte, Amphibe und Ambivalente.

In Schillers Gedicht Der Taucher springt ein liebestoller Jüngling in einen Wasserstrudel, um einen goldenen Becher zurückzuholen und die Hand der Königstochter zu gewinnen. In dem dämmrigen Schlund der Charybde sieht er allerlei kriechendes, glitschiges, vielgliedriges Leben. Einmal kehrt er zurück ans Tageslicht. Ein zweites Mal bleibt er unter Wasser. Durchaus möglich, dass er dort, zwischen Fischen und Molchen, weit von den grausamen Spielen des Hofs und seinem Heiratsmarkt eine De-Evolution durchlief, Schwimmhäute entwickelte und eine mit dünnem Schleim überzogene, grünlich schimmernde Haut bekam. Entgegen den Fortschritt die Verfroschung.

Redaktionell betreut von Meike Haken und Annabella Backes