Dieses Essay ist ein Versuch. Der Versuch, die abstrakte Idee eines ‚Undoing mastery‘ – eines Nicht-Beherrschens, Nicht-Wissens, Nicht-Entsprechens – in die Praxis akademischen Schreibens zu überführen. Er ist inspiriert von Julietta Singhs Vorschlag eines ‚un-masterful writing‘ als ‚vulnerable writing‘, als ein verletzliches Schreiben, das persönliche Sequenzen einfordere. Indem die Realität der eigenen Situiertheit im Schreiben adressiert und ausgestellt werde, könnten internalisierte Grenzen dessen, wie mensch mit anderen in Interaktion tritt und sich in der Welt positioniert, produktiv verlernt und verschoben werden.

Diese selbst-bewusste Haltung ist die entschiedene Qualität eines Schreibens, das seit Maggie Nelsons Memoiren „The Argonauts“ (2015) unter dem Genre Autotheory zusammengefasst wird. Sie geht auf den historischen feministischen Leitspruch „Das Persönliche ist Politisch“ sowie auf die Schreibpraxis von Autor:innen der zweiten Welle des Feminismus zurück. Theoretisch-philosophische Überlegungen werden mit autobiographischen Informationen sowie verkörperten Erfahrungen verwoben, um zu Erkenntnissen und kritischen Interpretationen struktureller wie kollektiver Phänomene zu gelangen: „I stand here as a black lesbian feminist“ – schon bei Audre Lorde werden Intellektuelles und Persönliches enggeführt, um akademische und epistemische Protokolle direkt herauszufordern (Lorde 1981, S. 1).

Autotheory ist eine Provokation, konstatiert Lauren Fournier (vgl. Fournier 2021, S. 6). Insbesondere angesichts der historischen Verunglimpfung selbstreflexiver Arbeit als narzisstisch und daher zu wenig intellektuell oder unkritisch – gerade dann, wenn diese Arbeit von Frauen und People of Color geleistet wird. Demzufolge wird es zu einer Prämisse kritischer Wissenschaftspraxis, den Wert gelebter und verkörperter Erfahrungen anzuerkennen. Auch wissenschaftliche Kanones sind persönlich, insofern sie Ergebnis bestimmter Ausgrenzungen sind. Die exkludierende Praxis weißer akademischer Wissensproduktion zielt, so bemerkt bell hooks, vor allem darauf ab, eine Kluft zwischen Theorie und Praxis zu schaffen, die den kolonialen Klassenelitismus – und damit eine gewaltvolle gesellschaftliche Erscheinung von mastery – aufrechterhält. Sie ermutigt dazu, von der eigenen Realität Besitz zu ergreifen und ausgehend von dieser gelebten Erfahrung zu sprechen. Private Rede in öffentlichen Räumen sei eine Möglichkeit intimer Intervention. Der Konsens lautet: Alternative Formen der Wissensschöpfung erfordern das Nachdenken und Schreiben über das, was uns eigen ist. Erst die Reflexion und Exposition des Selbst ermöglichen das Entdecken der subjektiven (verkörperten) Geschichte, die ganz wesentlich beeinflusst, wie wir das menschliche Miteinander imaginieren und welche Handlungsspielräume wir innehaben.

Ich bin eine weiße Studierende Mitte 20 aus West-Deutschland, ich lebe und arbeite in Berlin. Meine Eltern sind Akademiker:innen, führen eine intakte Ehe, haben geringe finanziellen Sorgen und leben weniger als eine Autostunde von ihrem Geburtsort entfernt. Dort wohnen bis heute alle meine Großeltern in ihren Eigenheimen. Ich habe eine jüngere Schwester, die in der Nähe unserer Eltern wohnt. Ich bin vielfach privilegiert, das verleiht mir Facetten von Macht und agency. Gleichzeitig gibt es Bereiche, in denen ich Widerstände und Benachteiligung erfahre, zum Beispiel durch meine queere Identität und meine beeinträchtigte mentale Gesundheit. Auch alle meine engsten Verwandten sind in ihrer körperlichen und/oder mentalen Gesundheit eingeschränkt, bedürfen zum Teil besonderer Pflege und Unterstützung. Trotz dieser Erschwernisse dominieren in meiner Familie Momente einer Macht, die mir seit meiner Geburt und Kindheit eingeschrieben ist. Aus diesem Grund bleiben ihre Nuancen oft unbemerkt. Ich möchte versuchen, mich diesen Nuancen schreibend anzunähern. Welche unbewussten körperlichen Affekte der Macht zeigen wir als Subjekte, die in einer hegemonialen Position sozialisiert wurden? Besitzen weiße Menschen ein viszerales Archiv der Dominanz – äquivalent zu den affektiven Spuren von Gewalt und Unterdrückung, die marginalisierten und kolonisierten Körpern generational eingeschrieben sind (vgl. Khanna 2020, S. 3-8)? Und (wie) kann dieses bewusstgemacht, transformiert, gebrochen werden?

Statt wissenschaftliche Abhandlungen zu recherchieren, möchte ich mich im Sinne eines ‚un-masterful writing‘ dem Wissen zuwenden, das in meinen eigenen Körper eingeschrieben ist. ‚Meinen Körper‘ begreife ich als ein Element meiner familiären Gemeinschaft, das nur im Zusammenhang existieren und Bedeutung tragen kann. Angelehnt an Sarah Vanhees Konzept „Bodies of Knowledge“ (2019), wende ich mich mir selbst und verschiedenen Menschen meiner Familie zu, um Manifestationen von Macht in unserem familiären Körper kennenzulernen. Mit dem Ziel epistemischer Diversität realisiert Vanhee „Bodies of Knowledge“ als einen performativen Ort für den intergenerationalen Austausch von nicht-dominantem, mündlich weitergegebenem Wissen und gelebter Erfahrung. Grundlage dieses vulnerablen und transformativen Erlebnisses ist die empathische Praxis des „deep listening“ (vgl. Vanhee 2019, S. 5).

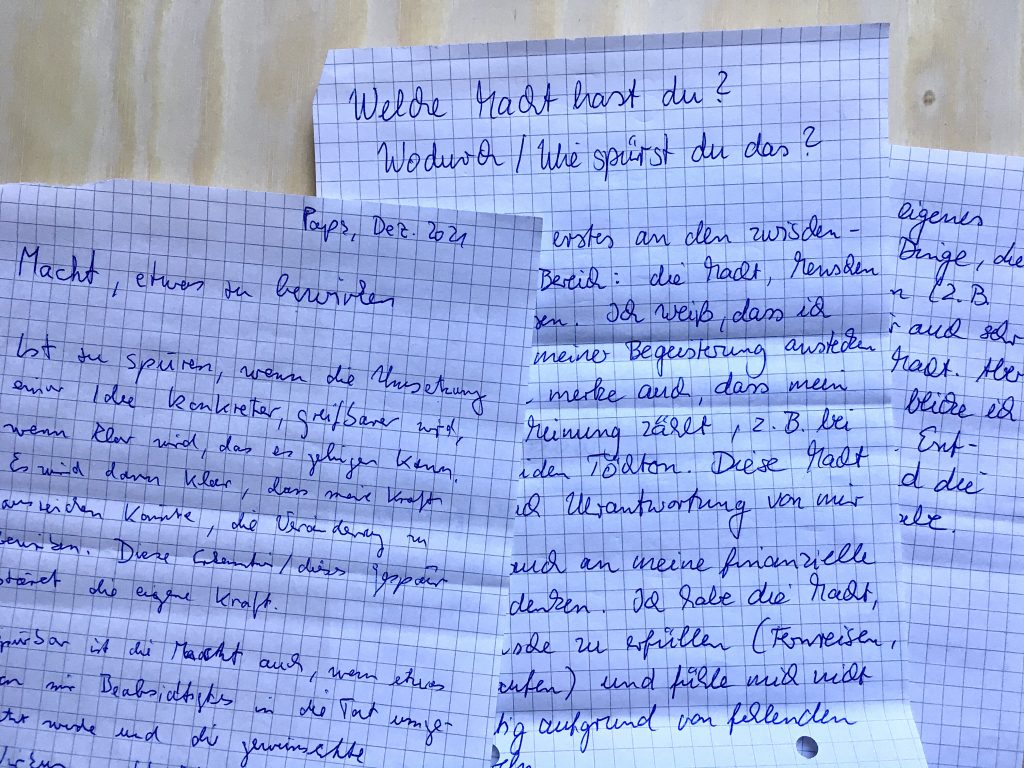

Welche Macht besitzt du? Wann spürst du sie, und wie fühlt sie sich (körperlich) an? Ich stelle Fragen an meine Familie als meine erste Gemeinschaft und höre zu, um zu lernen.

***

Großmutter väterlicherseits, geb. 1944:

Eigentlich denke ich, dass ich als Person überhaupt keine Macht habe. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ich so gut positiv denken kann. Denn Gedanken haben Macht. Ich nehme Dinge an, wie sie sind. Ich kann mich auch gut auf andere Menschen einstellen und habe ein empfindliches Wesen. Ich finde es wichtig, dass man positive Gedanken weitergibt, und tue das, wo ich kann. Egal wie schlimm die Menschen untereinander sind und miteinander umgehen, egal wie viel Schlimmes wie passiert (z.B. Krankheiten) – ich trage in mir den positiven Gedanken: Alles kommt so, wie es soll, und am Ende wird alles gut. Und dass ich diese positiven Gedanken weitergeben kann, gibt mir eine Macht. Denn auch die Menschen um mich herum spüren, wie es mir geht. Wenn ich übe, positiv zu denken, kann ich mich auch vor schlechten Gefühlen schützen und die Menschen um mich herum positiv beeinflussen.

Vater, geb. 1965:

Macht, etwas zu bewirken ist zu spüren, wenn die Umsetzung einer Idee konkreter, greifbarer wird, wenn klar wird, dass es gelingen kann. Es wird dann klar, dass meine Kraft ausreichen könnte, die Veränderung zu bewirken. Diese Erkenntnis / dieses Gespür stärkt die eigene Kraft.

Spürbar ist die Macht auch, wenn etwas von mir Beabsichtigtes in die Tat umgesetzt wurde und die gewünschte Wirkung entfaltet.

Das körperliche Gefühl ist Leichtigkeit, Kraft, Schwungvolligkeit. Kuss P

Großmutter mütterlicherseits, geb. 1941:

Mit dem Wort Macht verbinde ich eigentlich nur Negatives. Das ist etwas, was einem widerfährt, ohne jede Freiwilligkeit. Macht spüre ich dann, wenn ich machtlos bin und jemand anderes über mich bestimmt.

Mutter, geb. 1966:

Ich denke als Erstes an den zwischenmenschlichen Bereich: die Macht, Menschen zu beeinflussen. Ich weiß, dass ich andere mit meiner Begeisterung anstecken kann. Ich merke auch, dass mein Wort, meine Meinung zählt, z.B. bei meinen beiden Töchtern. Diese Macht verlangt auch Verantwortung von mir.

Ich muss auch an meine finanzielle Situation denken. Ich habe die Macht, mir Wünsche zu erfüllen (Fernreisen, Kunst kaufen) und fühle mich nicht ohnmächtig aufgrund von fehlenden Geldmitteln.

Macht habe ich über mein eigenes Leben. Natürlich passieren Dinge, die ich wenig beeinflussen kann (z.B. Krebs). Das zeigt mir auch sehr deutlich die Grenzen meiner Macht. Aber vorher und auch jetzt noch blicke ich so auf mein Leben, dass ich Entscheidungen treffen kann und die Macht der Veränderung habe.

Wünsche erfüllen macht mich froh und heiter

Menschen beeinflussen gibt Selbstbewusstsein

Eigenmächtige Entscheidungen fühlen sich nach Freiheit an

Schwester, geb. 2001:

Meine Macht ist, dass ich ziemlich gut einschätzen kann, wie ich mich verhalten muss oder kann, um einen Menschen nach XY zu führen. Ich glaube, deswegen bin ich so gut in meinem Job [als Krankenpflegerin]. Ich weiß, was ich tun und sagen kann, damit Leute sich wohl und aufgehoben fühlen. Und ich glaube, dass das eine Form von Macht ist. In manchen Momenten macht mir diese Fähigkeit darum Angst, weil ich auch ganz genau weiß, was ich sagen oder machen kann, um Menschen richtig tief zu treffen, zu verletzen und traurig zu machen. So möchte ich meine Macht aber nicht ausspielen. […] Es erfüllt mich zutiefst, für andere da zu sein und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Das gibt mir am meisten Kraft. […]

Wenn ich jemanden in eine positive Richtung beeinflussen kann, gibt mir das ein sehr tiefes Gefühl von Entspannung, Gelassenheit und Zufriedenheit. Mein Körper ist dann im Gleichgewicht. Wenn ich Menschen negativ beeinflusse bzw. mir bewusstwerde, was ich tun muss, um jemanden traurig zu machen, empfinde ich Unruhe und Angst.

Ich kenne das Gefühl von Macht. Macht klingt allerdings so stark, als ob man etwas kontrolliert, darum geht es mir aber gar nicht. Es geht mir darum, ob man etwas bewirken kann. Ich mache Gebrauch von einer Macht, wie ich sie definiere, wenn ich in ein Zimmer einer Patientin gehe, die Situation bewusst einschätze und mit ihr in Kontakt trete – mich ihr anpasse, um ihr auf Augenhöhe zu begegnen. Dass ich das kann, gewährleistet mir die Macht, die ich habe: zu fühlen, in welcher Stimmung die Patientin gerade ist – und mich dann daran anzupassen. […]. Ob ich Macht empfinde, hängt aber auch davon ab, wie sich mein Gegenüber verhält. Manche Patient:innen reden von oben herab mit mir oder meinen, es besser zu wissen. Dann kann es passieren, dass ich mich sehr klein fühle und nicht mehr weiß, was ich tun kann, um anerkannt zu werden.

Ich empfinde es als Macht, dass ich mich selbstverständlich an Orte begeben kann, die mein Interesse wecken. Dass ich mich dort frei bewegen kann, ohne meine Anwesenheit als unpassend oder fragwürdig zu empfinden. In den seltenen Fällen, in denen ich mich fehl am Platz fühle, merke ich, wie viel (Handlungs-)Macht es mir verleiht, wenn ich einen Raum betreten und einnehmen kann, ohne dafür Kraft aufbringen zu müssen. Diese Macht ist mir so tief ins Selbstempfinden eingeschrieben, dass ich sie nur in der Abwesenheit bemerke. Dann bemerke ich, dass ich kalte und klamme Hände habe, meine Augen sich öfter senken als gewohnt und mein Nacken spannt. Ich spüre eine Macht, die im Brustkorb zieht, wenn ich das Bitten von Menschen höre, die (meiner/unserer) Hilfe bedürfen. Vor allem dann, wenn ich es verweigere.

Es gibt Orte und Räume, an denen ich verschiedensten Formen der Beherrschung, Macht und Dominanz verhaftet bin. Die Gespräche mit meinen Verwandten führen mir vor Augen, wie schwer es ist, diese Orte ausfindig zu machen. Etwas zu lokalisieren, das uns unbemerkt – weil selbstverständlich – vererbt und weitergegeben wurde, erfordert mehr Distanz zum Selbst als oftmals möglich. Einige für mich offensichtliche Erscheinungsformen von Macht innerhalb unserer Familie, unter anderem die Berechtigung zur Wahl und damit zur politischen Mitbestimmung, bleiben gänzlich unbenannt. Trotzdem berühren mich die Parallelen und Überschneidungen, die ich in unseren Antworten finde: die Macht, etwas zu bewirken – die Macht, andere zu beeinflussen – Macht über unsere Gedanken und in Form von Selbstbewusstsein. Sie erinnern mich an Singhs Ausführung zur grundsätzlichen Ambivalenz von mastery: “[M]astery invariably and relentlessly reaches toward the indiscriminate control over something […]– whether it be external or internal to oneself.” (Singh 2018, S. 10) Dieses diffuse und ununterbrochene Begehren nach Kontrolle – dessen, was mein Leben ausmacht und was ich aus dem Leben mache, vor allem aber auch meiner Emotionen und Bedürfnisse – ist mir vollkommen vertraut. Doch während die geschickte Beherrschung des Selbst uns ein Gefühl von Macht und Autonomie verleiht, beinhaltet sie zugleich die Gefahr, unsere fundamentale Abhängigkeit von den Verhältnissen der eigenen Situiertheit zu verleugnen. Der Blick in die jüngste Geschichte meiner Familie erinnert mich, dass mein Machtgefühl, meine Freiheiten und Grenzen nicht singulär sind: Sie schreiben sich als subjektive Position von Generation zu Generation als intuitives Wissen in den Körper und das Selbstempfinden meiner Familie ein.

Was kann diese erfahrene Erkenntnis zum Prozess des ‚Undoing mastery‘, zum Verlernen von Dominanz beitragen? Ich positioniere mich und werde dadurch sichtbar: Mein Schreiben ist persönlich. Ich habe Angst, dass es dadurch an Wert verliert. Doch es beweist mein Begehren, etwas anders zu machen – die Regeln und Bedingungen weißer akademischer Wissensproduktion in ihrer normierten Strenge zu befragen. Mein Versuch eines ‚un-masterful writing‘ platziert dieses Begehren an Stellen, an denen der Bruch der systemischen Protokolle bereits begonnen hat. Und mit etwas Glück ermöglicht er anderen ein Anknüpfen.

Dieser Text entstand im Rahmen des MA-Forschungsseminars „Undoing Mastery“ am Institut für Theaterwissenschaft der FU Berlin, das im WS 2021/22 stattfand und von Karina Rocktäschel und Theresa Schütz (beide Projekt B03) geleitet wurde.

Der Begriff weiß wird im vorliegenden Text nicht als Beschreibung einer Hautfarbe, sondern der damit einhergehenden soziokulturellen Privilegien verwendet. Er wird kursiv hervorgehoben, um auf den konstruierten Charakter der entsprechenden Kategorie hinzuweisen.

Literatur

Fournier, Lauren: Autotheory as Feminist Practice in Art, Writing, and Criticism. London, MIT Press 2021.

hooks, bell: Choosing the Margin as a Space of Radical Openness. In: Yearning. Race, Gender, and Cultural Politics. New York, Routledge 2015.

Khanna, Neetu: The Visceral Logics of Decolonization. Durham/London, Duke University Press 2020, S. 1-34.

Lorde, Audre: The Master’s Tools Will Never Dismantle The Master’s House. In: Cherrìe Moraga/Gloria Anzaldúa: This Bridge Called My Back. Writings by Radical Women of Color. New York, Kitchen Table: Women of Color Press 1981.

Singh, Julietta: Unthinking Mastery. Dehumanism and Decolonial Entanglements. Durham, Duke University Press 2018, S. 1-28.

Vanhee, Sara: Bodies of knowledge: how we can learn more from each other. 22. Oktober 2019. Online: https://www.rektoverso.be/artikel/bodies-of-knowledge-how-we-can-learn-more-from-each-other (Abgerufen am 15. Oktober 2021). Wiegman, Robyn: Introduction. Autotheory Theory. In: Arizona Quarterly. A Journal of American Literature, Culture, and Theory (Volume 76, Number 1). John Hopkins University Press 2020, S. 1-14.