„Es ist von Gewicht, welche Geschichten Welten machen und welche Welten Geschichten machen.“ (Haraway 2018, S. 23)

16 Wochen dauert die Corona-Krise hierzulande bereits an. 16 lange Wochen, die für Millionen Menschen weltweit zur existenziellen Bewährungsprobe wurden. 16 ungerechte Wochen, die gefährdete Leben noch stärker gefährdeten. 16 Wochen, für die entscheidend war, ob der eigene Beruf als „system-“ oder „nicht systemrelevant“ eingestuft wurde. 16 Wochen einer „Krise der Frauen“, die existierende Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern noch deutlicher sicht- und spürbar machten.

16 Wochen, die drei verschiedene freie Künstlerinnen-Kollektive aus Frankfurt, Berlin und Bochum angesichts der geschlossenen Theater nutzten, um sich in für sie neuen Online-Formaten an der Schnittstelle von Kunst und Aktivismus den Themen Care-Arbeit, Mutterschaft und feministischem Empowerment zuzuwenden.

Herstories der Gegenwart für die Zukunft sichern

Die Produktion „Damengedeck 2.0“, die im Mai 2020 im Rahmen des Kölner Festivals Sommerblut mitzuerleben war, ist gewissermaßen die Fortsetzung und coronabedingte Online-Adaption der Frankfurter site-specific-Performance „Damengedeck – Ein Rundgang in die Zukunft“ der beiden Performancemacherinnen Ruby Behrmann und Liliane Koch. Sie beginnt ein paar Tage vor dem gebuchten Aufführungstermin mit der postalischen Zusendung eines kleinen Pakets. Darin titelgebend enthalten: ein alkoholisches Getränk, eine Praline – und eine kleine gehäkelte Vulva als Anstecker. Diesen gilt es sichtbar zu befestigen, bevor man sich in die Zoom-Aufführung einwählt. Etwa 45 Zuschauer*innen versammeln sich hier für einen virtuellen Rundgang durch eine Kölner Senior*innenresidenz, deren Bewohner*innen 80% Frauen mit einem Altersdurchschnitt von 81 Jahren sind. In einer Zeit, in der ihnen physischer Besuch aufgrund der Ansteckungsrisiken verwehrt bleiben muss, schafft die Performance (zumindest für fünf der Frauen) die Möglichkeit, online in Kontakt und intergenerationellen Austausch zu treten.

Unmittelbar nach der Begrüßung wird unsere Konferenz gehackt: Zwei Cyborgs aus dem Jahr 2340, Elektri und Pirana, in bunter DIY-Verkleidung und gleichfalls mit Stoff-Vulven auf dem gehäkelten Kopfschmuck entern das System. Mit einer hohen, von Zungen-Klack-Geräuschen durchbrochenen Singstimme, erklären Sie, dass sie in archivarischer Mission unterwegs seien: Sie sind auf der Suche nach Anekdoten aus dem Leben der weiblichen Menschen aus der Residenz, denn: her stories sollen in der Zukunft von Gewicht sein. Und so lassen uns fünf sehr agile, aufgeweckte und adrette Damen an nicht gelebten Lebensträumen und Emanzipationsmomenten teilhaben. Danach erbitten sich die Cyborgs auch einen Beitrag von uns Zuschauer*innen, und zwar unsere Wünsche für die Zukunft. Und diese sind in einer Gruppe, die zu 85% aus Frauen besteht, in Corona-Zeiten vor allem: mehr Anerkennung von Care-Work, Gleichstellung bei der Bezahlung, mehr Solidarität, mehr Achtsamkeit gegenüber der Natur. Mit Ausnahme des Wunsches von Klaus, der sich ein Fahrrad wünscht, auf dem er nie nass wird.

Anti-Diskriminierungsarbeit und Self-Empowerment im Netz

Auch das feministische Theaterkollektiv Henrike Iglesias hat die Corona-Zeit genutzt, andere, neue Formate zu erproben, um trotzdem mit der eigenen künstlerischen Arbeit weitermachen zu können. „UNTITLED [2020]“ hatte im Februar am Jungen Theater Basel Premiere und wurde im Mai pandemiebedingt als Online-Adaption auf Instagram und als Stream auf der Website der Münchner Kammerspiele wiederaufgenommen. Im Gegensatz zu den bisherigen Arbeiten des Kollektivs überlassen die Performancemacherinnen die (virtuelle) Bühne hier den sechs jungen Erwachsenen Linarosa Hadorn, Dilan Graf, Naila Soula, Elif Karci, Paula Müller und Rabea Lüthi aus Basel und treten selbst nicht in Aktion.

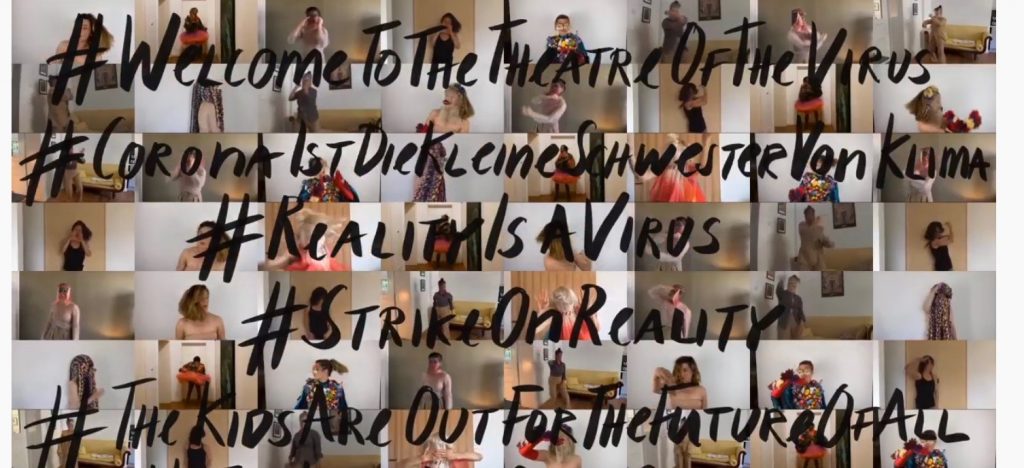

Die Grundidee: Wenn man dank der eigenen Privilegien in Corona-Zeiten hauptsächlich zu Hause sitzt und sich langweilt, wäre die Zeit doch besser aufgehoben, täte man sich mit anderen zusammen, um eine Form der künstlerisch-aktivistischen Intervention in den sozialen Netzwerken zu starten. Und so schaffen Henrike Iglesias für und mit den jungen Frauen digitale Räume, um – zumeist vor dem Hintergrund eigener Diskriminierungserfahrungen –Aufmerksamkeit zu erzeugen und Komplizinnen zu finden. Hashtags, Memes, Selfies und vorproduzierte Videoclips bilden dabei das Material der Wahl. Und so setzt sich Naila gegen die Diskriminierung von Körpern ein, die nicht dem BMI-‚Normal‘wert entsprechen, Rabea thematisiert den Alltagsrassismus, der ihr in der Schweiz widerfährt, Elif versucht sich an einer ASMR-Erzählung zum Thema Detoxing Masculinity, Paula übt sich selbstreflexiv in critical whiteness, Linarosa kritisiert die Schweiz für ihr unzureichendes Engagement in Sachen Zugänglichkeit öffentlicher Orte für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und Dilan widmet ihrer nervigen, kleinlich-peinlichen Scham in romantischen Situationen einen eigenen Song. Damit hebt das Künstlerinnenkollektiv Henrike Iglesias Themen intersektionaler, feministischer Bewusstseinsarbeit auf das social media-Tableau, denen sie sich auch in ihren regelmäßigen Akademie-Formaten generationsübergreifend widmen.

Die beiden Kollektivmitglieder Anna Fries und Malu Peeters haben überdies noch die digitale Videoinstallation „The Host“ entwickelt, die in den vergangenen Tagen im Rahmen des Online-Residenz-Projekts dgtl fmnsm virtuell zu erkunden war. Dabei handelt es sich um eine Landschaft, die man als Visualisierung des Innenraums der weiblichen Gebärmutter deuten könnte. An dessen Ende ist Anna Fries mit weißen Kontaktlinsen und nacktem Oberkörper in einer Videoperformance zu sehen, die von einem elektronischen, bedrohlich anmutenden, Soundscape unterlegt ist. Mit den Tasten des Laptops kann ich mich durch die Landschaft hindurch navigieren und damit zu weiteren eingebetteten Videoperformances gelangen. Im Verlauf wird deutlich, dass es sich um eine Art digitales Körpertagebuch der eigenen Schwangerschaft handelt. Wieder ist es eine Cyborg-Figur à la Haraway (vgl. Haraway 1991), die der Künstlerin dazu dient, den schwangeren Körper in seiner Veränderung, auch in seiner Monstrosität und damit im Gegensatz zu verklärt-romantisierten Bildwelten als Material hervorzuheben und jenseits von binären Gender-Stereotypen zu gestalten.

Cyborgs als Figurationen einer utopisch-planetarischen Spezies

Den zeitgenössischen Schwestern von Elektri und Pirana aus „Damengedeck 2.0“ konnte man unlängst im Live-Stream der Produktion „Das GAIA-Projekt. Eine Cyborg-Oper“ des Bochumer kainkollektivs wiederbegegnen. Hierbei handelt es sich um ein hybrides Format aus Live-Sequenzen eines Zoom-Meetings mit sechs Performerinnen sowie zahlreichen vorproduzierten Film- und animierten Graphic Novel-Sequenzen – eine Art assoziatives audiovisuelles Filmessay zu Donna Haraways jüngstem Buch „Unruhig bleiben“, das coronabedingt als Ersatz für die geplante Bühnenfassung bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen entworfen und an zwei Abenden (inkl. anschließendem Publikumsgespräch) Anfang Juli auf YouTube präsentiert wurde.

Zwei Ebenen sind hier miteinander verschränkt: die Alltagsrealität der Performerinnen, die in Corona-Zeiten irgendwie versuchen, ihr Mutter- und ihr Künstlerin-Sein gleichberechtigt zur Geltung kommen zu lassen. Und – nicht gegenübergestellt, sondern miteinander verbunden – die Sphäre ihrer Kinder, in der sich Fiktion und Realität vermischen: wo ein Comic (Ladybug & Cat Noir) zum Auslöser eines kollektiven träumerischen Widerstands der Töchter gegen die gestörte ‚Normalität‘ des Lebens um sie herum wird. „Etwas stimmt nicht mit der Welt.“ Die Erwachsenen haben das Fadenspiel, das als Sinnbild für die Verflochtenheit der Welt steht, fallen gelassen. Es herrscht Unruhe. „Wir werden es nicht wieder aufheben“, sagen die Kinder, verfallen einer Schlafkrankheit und kommunizieren im Traum gemeinsam über eine eigene Geheimsprache. Sie erschaffen sich ein eigenes Fadenspiel: SF – „sleeping for the future“.

SF ist eine entscheidende Figur in Haraways „Unruhig bleiben“. Die Abkürzung steht u.a. für: Science Fiction, spekulativen Feminismus, spekulatives Fabulieren und string figures, jenem Fadenspiel, das im übertragenen wie konkret materiellen Sinn alle Performer*innen vor den Bildschirmen miteinander verbindet, wenngleich sie nicht physisch beieinander sein können. SF ist eine künstlerische Praxis des Aufnehmens, Nachzeichnens, Weiterspinnens, Entgegennehmens von Geschichten als Prozess des Mit-anderen-Werdens und Sich-verwandt-Machens (making kin), die Haraway als Reaktion zum Umgang (und zur möglichen Überwindung) der Schrecken von Anthropozän und Kapitalismus vorschlägt.

In den Live-Sequenzen stellen sich die Performerinnen gegenseitig Fragen, die mit dem Frau-Sein in der Welt zu tun haben, wie „Wann fühlst du dich relevant?“ oder „Definiert es dich als Frau, Mutter zu sein?“. Die thematischen Fäden, die durch die Fragen aufgewirbelt werden, werden dann in den vorproduzierten Filmsequenzen wiederaufgenommen, vielfältig materialisiert und weitergesponnen. So erzählt z.B. die kanadische Tänzerin Catherine Jodoin davon, wie ihr Körper aufgehört habe zu menstruieren, als sie erfahren hat, dass ihre Mutter krebskrank sei. Als würde der Körper aus Angst um die Mutter die Option selbst Mutter zu werden, temporär ausschließen wollen. Neben der französischen Sprache drückt sie sich auch mit ihrem Körper, mit der Sprache des Tanzes aus.

Jede der beteiligten Künstlerinnen aus Deutschland, Kamerun, Kanada, Kroatien und dem Iran hat die Freiheit, ihre je eigene Kunstform als Möglichkeitsraum auszuschöpfen: Kerstin Pohle im Operngesang, Silvia Dierkes in der Illustration, Bianca Künzel und Edith Nana Tchuninang Voges im Schauspiel, Vanessa Chartrand-Rodrigue in der Komposition, Sara Bigdeli Shamloo in der elektronischen Musik, Zdravka Ivandija Kirigin im Kostümbild und Mirjam Schmuck in der Regie.

Ein roter Faden durch die vielen sinnlich wie gedanklich affizierenden Fadenspiele bildet das Thema der Schöpfung und ihrer vielen Konnotationen des Weiblichen: zwischen Gaia, der personifizierten Mutter Erde und Isis, der Göttin der Geburt spannt sich der Topos von der Natur, den Kulturen der Mutterschaft bis zum Akt des Schöpfens in der Kunst auf. Das GAIA-Projekt ist für die Performerinnen und Mütter nicht zuletzt ein Ort des kreativen Um- und Neuschöpfens, an dem sie sich – wie in einem schützenden Kokon – nach und nach mit gehäkeltem Kopfschmuck, Tüllröcken und anderen bunten Stoffvariationen in utopisch-planetarische Cyborg-Geschöpfe transformieren, die sich von Zuschreibungen jeglicher Art zu befreien suchen.

Dadurch entsteht ein so reiches und so wunderbares gemeinsames Projekt, das – mit Rekurs auf das Bitch Mother Manifesto der Sechziger Jahre – nicht zuletzt als Form des kollektiven, phantastisch-fabulierenden Widerstands starker Künstlerinnen gegen jene coronaverschärfte „Krise der Frauen“ und als Kampf gegen die ausgerufene Gefahr einer „Retraditionalisierung“ der Rolle der Frau zu interpretieren ist. In dieser Hinsicht sind all die vorgestellten Arbeiten aufs Engste miteinander verwoben, teilen sich die gemeinsame Arbeit am Fadenspiel, das immer auch jemanden braucht, mit dem es gemeinsam getragen, geformt und an den es weitergegeben werden kann. Ich nehme es hiermit gerne auf, um es wiederum zu teilen.

Literatur:

Haraway, Donna J. (2018): Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän. Aus dem Englischen von Karin Harrasser. Frankfurt/New York.

Haraway, Donna J. (1991): Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. New York.